本文为原创,可在署名“田方洪 李准”和转自“昆明市水利学会”的前提下转载,否则视为侵权!

浅谈曼万河水电站枢纽总布置、引水线路选择和方案比较

(昆明市新兴水利水电工程建设监理有限公司)

【摘 要】水电站建设的可研设计阶段,枢纽布置、引水线路选择和方案比较非常重要。作者参与了曼万河水电站可研设计阶段的技术咨询,本文简要介绍曼万河水电站的枢纽总体布置、引水线路选择和方案比较的技术思路和工作,推荐方案避开了地形的不利因素,避开了地质缺陷,这是可研阶段选定一个好方案的成功范例,对指导施工图设计意义重大。

【关键词】曼万河水电站 枢纽总布置 引水线路选择 方案比较

1工程概况

曼万河水电站位于西双版纳州勐海县勐宋乡曼万河中下游河段上,距勐宋乡乡政府直线距离约5.5km。水电站取水坝址以上流域高程在1200m~2429.5m之间。属山地丘陵地带,轻度侵蚀地区,地貌形态类型为中、低山地貌,流域内河网水系发育,径流区森林覆盖较好,植被保存相对完整。

曼万河水电站为径流式水电站,由首部枢纽、引水枢纽、厂房枢纽组成。首部枢纽由滚水坝、取水口、冲砂孔组成。滚水坝位于曼万河中下游河段上、河谷较窄处,坝址河床高程1203m,取水口底板高程1213.70m,坝高11.07m,水库总库容1.3万m3。

引水枢纽:水流进入取水口后,经过长约410.94m的无压引水隧洞、渠道、沉砂池,到达压力前池,经长242.6m的压力引水管道、引至位于南本河中游河道右岸的地面厂房。

曼万河水电站装机容量2×2000kW,设计水头86m,引用流量5.6m3/s,保证出力638kW,多年平均发电量1830kW·h,年利用小时4570h。根据《水电枢纽工程等级划分及设计安全标准》(DL5180-2003)规定,工程规模为小(2)型工程,工程等级为Ⅴ级。根据工程等别,主要建筑物首部枢纽、无压引水隧洞、渠道、沉沙池、压力管道、电站厂房按5级设计,次要建筑物按5级设计,临时性建筑物按5级设计。

2 区域地质条件

库区两岸山坡总体不太陡,上部松散堆积层厚度不大,且植被覆盖率较好,但水土流失较严重;下部花岗岩体为强风化,岩体结构较好,山体基本稳定。在取水口及库区两岸边坡未发现滑坡、崩塌不良物理地质现象。因取水坝不高,水库淹没一般不超过曼万河河床岸顶,受库水影响岸坡存在小坍塌等不良地质隐患,对工程运行危害不大。

库区出露新生界第四系(Q)地层及印支期酸性侵入岩(r51)地层。第四系洪冲积层(Qpal)分布于曼万河河床及河漫滩上,由砂卵砾石层夹漂石、粉-细砂组成,结构较密实,透水性强,厚度4~6.0m。残坡积层(Qedl)分布于河床两岸山脚及山坡地段,岩性为含碎块石砂壤土,砂质粘土,厚度1.5~3m,右岸厚度较大。印支期酸性侵入岩(r51),岩性为黑云二长花岗岩、黑云花岗闪长岩,表层强风化基岩为主,表层局部全~强风化状,零星分布于河床及两岸。

地震基本烈度为Ⅷ度。

3 枢纽总布置及建筑物型式

3.1首部枢纽选址、布置及建筑物型式

曼万河流出勐宋坝子即进入狭窄河道,河道坡降急剧变陡,坝体布置在狭窄河段,可以节约坝体工程量,但坝址往下选择、坝高增加较大,而且库盆地形不好,没有库容、不能蓄水。因此,坝址选择在曼万河流出勐宋坝子出口处的狭窄河道中。

取水口及坝址两岸下部河床较陡,上部总体不太陡、松散堆积层厚度不大,下部花岗岩体为强风化,岩体结构较好。该区域为浅切割馒头状低中山构造侵蚀峡谷地貌,两岸为中低山陡坡地形,山顶高程在1278~1401m间,两岸地形基本对称,顺流左岸坡度35°~40°,顺流右岸坡度30°~35°,局部大于40°,山体较完整,边坡基本稳定。两岸山坡、坡脚及河床基岩零星出露。河床段高程约1203m左右,河谷呈“∨”字形,河流流向总体呈南北向,勐宋乡-河边寨至坝址河流呈南东向展布,河床宽20~25m,纵坡降较陡。

选定的坝址部位河床较窄、下部岸坡较陡,坝轴线部位若布置取水口,靠往山体一侧、开挖量大,靠往河道一侧、会占用(减小)泄洪的尺寸和断面,因此坝体和取水口采取分离式布置,取水口布置在坝体上游约5米处的左岸岸坡,取水口轴线与水流方向呈80°交角,与隧道轴线一致;挡水建筑物型式采用常规混凝土浇筑的溢流滚水坝,下游面为流线型,坝轴线基本垂直于水流和等高线;冲砂孔布置在滚水坝左侧、取水口下游,冲砂孔轴线垂直于坝轴线,平行于河槽走向,水流条件好。

从地形地质条件、枢纽布置、建筑物结构型式和工程量、投资等方面综合比较,首部枢纽的选址和布置为最佳方案。

3.2引水线路选择、建筑物布置

引水线路选择,结合首部枢纽和厂房枢纽,进行几次大范围的布置和比较。根据地形条件,曼万河右岸地形不连续,沟壑发育,地质条件较差,引水线路相对左岸较长;左岸山坡较陡,不宜采用常规的沿等高线的渠道布置方法。对经过初选确定的左岸引水线路,展开地质勘察。

左岸的引水线路和方案,首先用一条引水隧洞穿过山脊,进入南本河右岸(为曼万河支流),该布置方案线路短、地形条件较好。地质条件:区域性下大安-曼各断裂构造带东部近侧通过,且与隧洞走向近于垂直。受断裂构造的影响,小褶曲、节理裂隙较发育,岩体较破碎,风化较强烈。但不影响成洞,施工时加强支护即可。

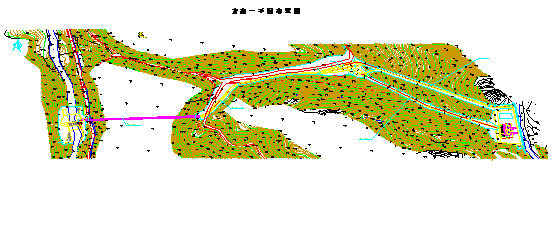

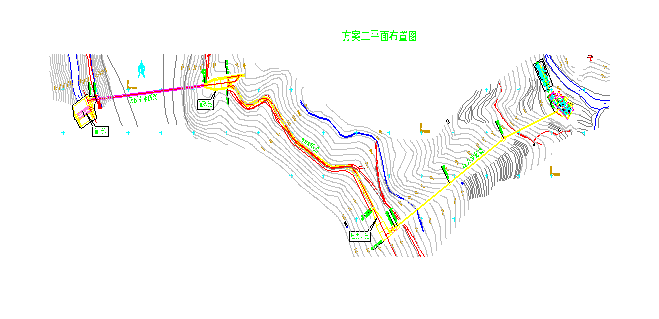

隧洞出口后,渠道的走向有两个方案,方案一:渠道沿南本河右岸上游方向;方案二:渠道沿南本河右岸下游方向。从地形上看,南本河右岸上游、下游地形坡度相差不大,对于布置渠道、前池和管道和厂房难度都不大。方案一隧洞长度为177米,渠道长290米,压力管道长276米,厂房布置于南本河右岸台地上;方案二隧洞长度为182米,方案渠道长228米,压力管道长242米,厂房布置于南本河右岸台地上。从地形上看,方案一的地形稍微陡一些,方案一的施工难度比方案二的施工难度要大,因此方案二优于方案一,见下图。

从地质上看,隧洞、引水渠道、压力前池沿线出露地层为印支期花岗岩,岩性单一、构造简单。方案二的渠道后半部分、前池和管道都在古滑坡体上,厂房在古滑坡体的下沿,方案一的引水渠道、压力前池沿线地段没有滑坡体。从工程布置来讲,建筑物布置应尽量避开不利地质因素,实在都无法避开时,必须采取工程措施进行处理,因此方案一优于方案二。

从工程投资上看,方案一与方案二的引水线路长度相差不大,建筑物投资相差不多,但方案二需要进行不利地质的处理,需要花费大量资金,经估算,方案二的建筑物投资加上处理不利地质的投资之和大于方案一的投资,且不良地质存在不确定因素,会导致难以控制处理的投资(可能会远远超过估算),因此,方案一优于方案二。

通过对引水线路地形地质和工程投资的综合分析和比较,确定方案一为最终的选定方案,即从曼万河左岸开琢一条引水隧洞穿过山脊,进入南本河右岸,然后设置渠道沿南本河右岸向上游方向到达前池,通过压力管道引水到厂房发电。

3.3厂房枢纽选址及建筑物形式

曼万河水电站为引水式开发,根据前面选定的首部枢纽、引水线路布置方案(在开发河段范围内,引水系统布置在曼万河左岸,通过隧洞引水至南本河右岸),本着设计方案和技术措施可行(易实施)、经济合理、安全可靠的原则,结合地形地质条件,选择厂房位置。厂房为地面式,经过比选,确定厂址位于南本河右岸冲、洪积一级台地上,厂区地形平缓、狭长,台地宽15~23m,坡度约0~5°,厂房后山边坡坡度约35~40°。厂区地层单一,除第四系覆盖外,下伏基岩均为印支期(r51)黑云二长花岗岩及黑云花岗闪长岩,地质条件好。因此,选定为厂址(该厂址为唯一厂址)。

4 结语

水电站建设的前期工作非常重要,需要地质、测绘、水工、水动等专业、有经验的技术人员现场查看,根据地形地貌,选择几组方案、线路和主要建筑物型式、位置,进行初略的方案比较。再选定两组方案,开展勘测,判断是否有大的地质缺陷,再进行方案设计工作。初步考察、选址选线,各专业技术人员不能粗心大意,否则会大量返工(导致测量、地勘、设计要重新做),甚至影响到施工,造成无法弥补的损失。

本项目可研阶段推荐了一个好的方案,首部枢纽布置、取水口、引水线路前段,首先避开了地形的不利因素,在引水线路后段、渠道选线时,避开了地质缺陷。施工图设计阶段,补勘补察目标明确、有重点、投入少。对重要部位和重点地段补勘补察,深入研究方案,仍采用可研确定的方案(基本没有变动)。施工也比较顺利,目前已按期建成投产。