本文为原创,可在署名“焦宝治 和小江”和转自“昆明市水利学会”的前提下转载,否则视为侵权!

【关键词】:病险水库除险加固侧槽式溢洪道设计干箐水库

干箐水库除险加固工程侧槽式溢洪道设计

(云南润晶水利电力工程技术股份有限公司)

【摘要】:干箐水库运行多年,大坝存在病险问题。根据水库存在的病害,采用了坝坡修整、护坡加固、坝体及坝基防渗、坝后排水,改建溢洪道等技术措施,消除了干箐水库大坝运行中的安全隐患,达到了除险加固的目的。

【关键词】:病险水库除险加固侧槽式溢洪道设计干箐水库

1 工程概况

干箐水库位于昆明市禄劝县翠华镇头哨村委会干箐村,水库修建于1978年,工程地理位置为东经102°40′~102°41′,北纬25°38′~25°39′,水库距禄劝县城41km。干箐水库所在河流为长江流域金沙江水系普渡河右岸的一级支流,库区径流面积18.74km2。干箐主河道长5.3km,主河道平均比降113.8‰。

干箐水库正常蓄水位1682.30m,总库容为13.80万m3,正常库容9.61万m³,兴利库容9.61万m³,死库容为0万m³,是一座以灌溉为主兼顾防洪的小(二)型水库,承担下游490亩耕地及672人的防洪安全任务。主要建筑物有大坝、输水涵洞、溢洪道。

干箐水库大坝为均质土坝,最大坝高17.2m,坝顶平均宽12m,坝轴线长54.0m,坝顶现状高程1683.80~1684.10m。上游平均坡比为1:2.0,下游平均坡比1:2.0。

2 溢洪道堰型比较

原溢洪道布置于大坝左坝肩,为开敞式宽顶堰,经本阶段调洪计算,根据现状坝顶高程,溢洪道最大下泄流量(P=0.5%)为82.46m³/s,现状溢洪道控制段宽度为2.2m;为浆砌石衬砌,经复核现状溢洪道最大下泄流量仅为7.79m3/s,远小于设计洪水,泄洪能力严重不足。

本次除险加固泄洪设施为溢洪道和输水涵洞,根据工程布置,原左岸溢洪道维持现状,右岸新建溢洪道。右岸新建溢洪道选取3种方案进行比较。

(1)方案一:溢洪道型式为侧槽式溢洪道,溢流堰为实用堰,溢流堰宽18m。

(2)方案二:溢洪道型式为正槽式溢洪道,溢流堰为实用堰,溢流堰宽17m。

(3)方案三:溢洪道采用无闸控制宽顶堰,溢流堰宽24m。

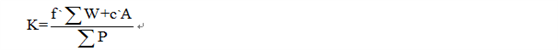

1)溢洪道堰顶高程为正常蓄水位1682.30m,出流公式为:

![]()

方案一流量系数m=0.44,方案二流量系数m=0.46,方案三流量系数m=0.34。

由于干箐水库径流面积大,相应洪水规模较大,而水库库容小,无调洪能力,溢洪道远远满足不了水库泄洪要求,需扩建溢洪道,但左侧山体较陡,地形坡度为40°~45°,地表大部分被第四系覆盖,局部基岩出露;岩性为二迭系下统第一喷发(P1-2a):主要为玄武岩、斜班玄武岩夹致密状玄武岩强~弱风化岩体。溢洪道进口段及控制段大部分为基岩出露,岩层倾右岸偏下游,边坡基本稳定。溢洪道尾渠段左侧边坡为小规模的浅层滑坡体,浅层滑坡H1。H1现在已经停止滑动,表层还存在松散层,地形较陡,可能还会存在滑动,若要在左岸扩建溢洪道,开挖边坡处理困难,且有一定的安全隐患。故本次选择保留原有溢洪道,仅增加泄槽段将洪水归槽,再在右岸新建一条溢洪道,新建溢洪道形式优先选择侧槽式溢洪道或有闸控制溢洪道,保证下泄流量,确保大坝安全,由于有闸控制溢洪道金属结构投资大,需配备电源,且运行管理复杂,而大坝右岸有布置侧槽式溢洪道的地形条件,且侧槽式溢洪道工程投资相对较小,运行管理简单,所以本次除险加固溢洪道设计选用侧槽式溢洪道。

3侧槽式溢洪道布置

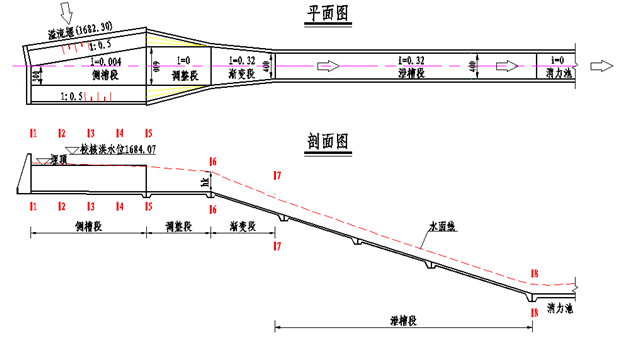

右岸山体相对较缓,大部分基岩出露。基础及边坡为二迭系下统(P1-2a):主要为玄武岩、斜班玄武岩夹致密状玄武岩,强~弱风化岩体,边坡稳定性好。右岸溢洪道分侧槽段、调整段、收缩段、泄槽段、消力池段和尾渠段,全长98m。溢洪道分段描述如下:

1)侧槽段长18m(溢0+000.000~溢0+018.000):为折线形实用堰,堰顶高程1682.30m,堰顶宽

0.8m,堰高3.5m,背水面坡比为1:0.5,侧槽段采用梯形断面,断面下口宽由3.0m渐变为6.0m;侧槽段底坡i=0.004,边墙采用M7.5浆砌石衬砌,底板为C25钢筋混凝土衬砌,衬砌厚度均为40cm。

2)调整段长10m,(溢0+018.000~溢0+028.000),断面由梯形断面渐变为矩形断面,断面底宽6m,边墙高为5.78m,底坡坡比i=0.0,断面顶高程为1684.10 m(坝顶高程),边墙采用M7.5浆砌石衬砌,底板为C25钢筋混凝土衬砌,衬砌厚度为0.4m。

3)渐变段长10m,(溢0+028.000~溢0+038.000),断面底宽由6m渐变到4m,边墙高由5.78渐变至4.05,边墙顶宽50cm,迎水面铅直,背水面按坡比为1:0.3放坡,底板厚30cm;边墙采用M7.5浆砌石衬砌,底板采用C25钢筋混凝土,底坡坡比为i=0.32。

4)泄槽段长40m,(溢0+038.000~溢0+078.000)断面为矩形断面,断面宽4m,高2.5m,边墙顶宽50cm,迎水面铅直,背水面按坡比为1:0.3放坡,底板厚30cm,边墙采用M7.5浆砌石衬砌,底板采用C25钢筋混凝土衬砌,底坡坡比为i=0.32。

5)消力池段长15m:(溢0+078.000~溢0+093.000)为消力池段,消力池长15m,宽4.0m,深4.5m,边墙顶宽50cm,迎水面铅直,背水面按坡比为1:0.3放坡,底板厚60cm,边墙采用M7.5浆砌石衬砌,底板采用C25钢筋混凝土衬砌。

6)尾渠段长5m:(溢0+093.000~溢0+098.000)段为尾渠段,断面为矩形断面,断面宽4m,高2.5m,边墙顶宽50cm,迎水面铅直,背水面按坡比为1:0.3放坡,底板厚30cm,边墙采用M7.5浆砌石衬砌,底板采用C25钢筋混凝土衬砌,接至下游河床。

4 侧槽式溢洪道计算

(1)侧槽段水面线计算

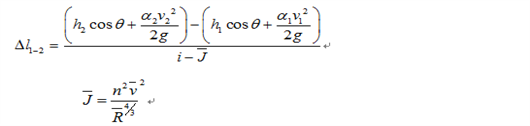

本次除险加固右岸溢洪道为侧槽式溢洪道,溢流堰为实用堰,堰顶高程为1682.30m。侧槽段底坡为缓坡,临界水深hk发生在6-6断面,具体见图1.1。

图1.1溢洪道水面线计算

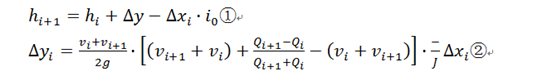

根据以下公式:

水面线计算成果见表1-1。

表1-1溢洪道水面线计算成果表(P=0.5%)

断面 | 流量Q(m³/s) | 水深(m) | 设计底板高程(m) | 水面线高程(m) |

|---|---|---|---|---|

1-1 | 0 | 4.30 | 1678.3 | 1682.60 |

2-2 | 20.62 | 4.28 | 1678.28 | 1682.56 |

3-3 | 41.23 | 4.16 | 1678.26 | 1682.42 |

4-4 | 61.85 | 3.90 | 1678.25 | 1682.15 |

5-5 | 82.46 | 3.48 | 1678.22 | 1681.71 |

6-6 | 82.46 | 2.68 | 1678.22 | 1680.90 |

7-7 | 82.46 | 2.40 | 1675.05 | 1677.45 |

8-8 | 82.46 | 1.60 | 1662.32 | 1663.92 |

由表1-1可知,侧槽段首端水深1682.60m,hs=首端水深-堰顶高程=1682.60-1682.30=0.3m,hs小于0.2H0(H0=校核洪水位-堰顶高程=1684.07-1682.30=1.77m),满足溢流堰自由出流的条件,故水面线是合理的。

(2)泄槽段水面曲线计算

用明槽恒定流水面线的分段计算法:

按以上公式和《溢洪道设计规范》(SL253-2000)中确定的起始断面水深推算最大泄流量Q=95.69m³/s的水面曲线(见表1-2),并由此确定溢洪道边墙高。

表 1-2校核洪水位时溢洪道各断面水深(Q=82.46m³/s)

里程 | 泄槽宽度 (m) | 计算水深 (m) | 安全超高 (m) | 挡墙计算 高度 (m) | 挡墙设计高度 (m) | 备注 |

0+028.00 | 6.0 | 2.73 | 0.5 | 3.23 | 5.87 | 渐变段起点 |

0+038.00 | 4.0 | 2.18 | 0.5 | 2.68 | 4.05 | 渐变段终点(泄槽段起点) |

0+078.00 | 4.0 | 1.30 | 0.5 | 1.80 | 2.5 | 泄槽段终点 |

(3)消能计算

消能采用底流消能,根据《水利水电工程等级划分及洪水标准(SL252-2000)》,消能洪水标准采用10年一遇洪水,相应的下泄流量为33.87m3/s。

经过计算溢洪道确定消力池长度15m、池深2.0m和边墙高4.5m。

(4)稳定及应力分析计算

抗滑稳定分别考虑基本荷载及特殊荷载(地震情况)组合,并按《溢洪道设计规范》(SL253—2000)的抗剪断计算公式,计算公式如下:

陡槽段抗滑稳定分别考虑基本荷载及特殊荷载(地震情况)组合,并按《溢洪道设计规范》(SL253-2000)的抗剪断计算公式,计算得:左岸溢洪道陡槽段基本荷载组合抗剪K=3.6> [k]=3.0,满足抗滑稳定要求;右岸溢洪道陡槽段基本荷载组合抗剪K=3.5> [k]=3.0,满足抗滑稳定要求。

5 结语

通过上述分析,在小型水库除险加固工程设计中,在水库径流面积大,相应洪水规模大,而水库库容小,无调洪能力或调洪能力小,对应需下泄流量较大,而往往多数水库地形地质条件限制,采用常规正槽式溢洪道断面太大,对应施工难度大,且工程量、投资较大,直接影响我国小型水库除险加固工程的建设与投资问题。在工程实际应用中,必须对工程的水文、地质等条件进行充分考虑的基础上,根据不同病险情况,科学、合理、经济地选择工程措施,从而达到既能使水库正常运行,又能减少工程造价的目的。

参考文献

1《溢洪道设计规范》(SL253-2000)

2《碾压式土石坝设计规范》(SL274-2001)

3 水工设计手册(第二版)第七卷泄水与过坝建筑物