本文为原创,可在署名“杨成”和转自“昆明市水利学会”的前提下转载,否则视为侵权!

昆明海绵城市建设探索实践与工程实例

(昆明市计划供水节约用水办公室)

昆明是典型高原滨湖城市格局,多年的高强度城市开发建设,导致“城、湖”关系不协调,水安全、水环境、水资源、水生态问题凸显,开展海绵城市建设对于缓解我市水资源紧缺、减轻水体污染、削减城市洪峰、减轻城市洪涝灾害和排水压力、降低城市雨水径流污染、改善和修复城市水环境、生态环境等都具有重要作用。

一、昆明市海绵城市建设的工作基础

2009年9月,昆明市结合城市水资源严重短缺和治理保护滇池的需要,创新制度出台了《昆明市城市雨水收集利用的规定》,将雨水综合利用设施建设纳入节水“三同时”的落实,要求新建建设项目主体工程要同期配套建设雨水综合利用设施等节水设施。2011年市政府又出台《昆明市人民政府关于加快推进雨水污水和城乡垃圾资源化利用工作的实施意见》,将实施范围覆盖全市,进一步强化了城市雨水综合利用设施的建设。昆明在推进城市雨水综合利用过程中不断纳入低影响开发、海绵城市理念,按照因地制宜的原则,对雨水综合利用设施进行一系列工程实践。截至目前,昆明市新建工业和民用建筑项目中已同期配套建成了239个雨水综合利用设施,日设计控制规模约17万立方米,主要通过下凹式绿地、渗透铺装、植草砖、渗排一体化系统、地下建筑顶面与覆土之间的滤水层、雨水收集池、模块水池等海绵设施及其组合应用,以提高对径流雨水的渗透、调蓄、净化、利用和排放等能力;有65条城市道路采用了雨水生态断面技术,道路公里数约77公里;51个已建成的公园绿地补建了雨水收集利用设施;在主城三环路以内建成17座雨污调蓄池,总容积为21.24万立方米,配套管网17.7公里。

此外,昆明市还相继开展了《昆明市城市雨水资源化利用对策研究》、《昆明市海绵城市规划研究》等研究;出台了建筑与小区雨水工程、生态道路等设计图集。经过近七年的探索与实践,昆明在城市雨水综合利用方面取得了一定成效,为开展海绵城市建设打下了坚实的基础。

二、昆明海绵城市建设的探索实践

(一)加强组织领导,明确责任分工,建立联动工作机制

昆明市委、市政府一直高度重视海绵城市建设工作。2016年5月,市政府成立了海绵城市建设工作领导小组及办公室(以下简称市海绵办),制定出台《昆明市海绵城市建设工作方案》,明确了相关部门、县区的责任和任务分工,形成了职责明确、协调有序、共同参与的联动工作机制。同时,各县(区)政府和管委会也成立了相应的工作机构并制定工作方案。

(二)科学编制规划,坚持规划引领

昆明积极推进海绵城市建设专项规划的编制工作,研究确定了连片试点区域,完成了覆盖滇池流域的《昆明市海绵城市建设专项规划》和《昆明市海绵城市试点建设(三年)实施方案》的编制工作,明确了昆明海绵城市建设将滇池、城市平坝、丘陵山体作为一体统筹研究,把滇池治理有机融入海绵城市建设,打造基于水陆统筹的高原滨湖海绵城市建设示范。同时,积极推进滇池流域以内县(区)及开发(度假)区先行示范区实施方案编制工作,以及滇池流域以外的县(区)专项规划和实施方案的编制工作。专项规划和实施方案的实施将为昆明市海绵城市的建设提供了指引与支撑。

(三)强化建设管控,加强技术支撑

市政府办公厅、市海绵办分别下发通知,明确了住建、园林、水务部门和各县(区)政府及管委会等责任单位应按照职责分工,对计划新建、已批未施工的项目,在主体工程建设时同期配套建设海绵设施,避免将来重复建设、重复投资。同时,为规范指导我市海绵城市建设工作,市海绵办先后组织编制并印发了《昆明市海绵城市建设技术标准体系》和《海绵城市建设政策文件汇编》,并组织相关设计、施工单位、审图机构召开昆明市海绵城市建设技术标准宣贯会,以及组织市区两级相关部门管理人员进行了业务培训。

三、海绵城市建设工程实例

(一)昆明常用的雨水收集利用设施介绍

目前,昆明民用和工业建筑已配套建成的海绵设施主要利用下凹式绿地、渗透铺装、植草砖、渗排一体化系统、地下建筑顶面与覆土之间的滤水层、雨水收集池、模块水池及景观水体调蓄等方式对雨水资源进行控制。

1.下凹式绿地

铺砌地面或道路周边的绿地设置为低于周边地面或道路标高50-100毫米的下凹式绿地,以滞蓄、下渗自身和周边雨水径流的。同时在下凹式绿地内设置溢流口(如雨水口),保证暴雨时径流的溢流排放,溢流口顶部标高一般应高于绿地30-50毫米。

2.渗透铺装

可渗透、滞留和渗排雨水并满足一定要求的地面铺装结构,广泛铺设于人行道、广场、停车场等。按照面层材料不同可分为透水砖铺装、透水水泥混凝土铺装和透水沥青混凝土铺装等,嵌草砖、园林铺装中的鹅卵石、碎石铺装等也属于渗透铺装。目前昆明使用较多的是透水砖铺装、透水地坪、透水铺装卵石、嵌草砖等。

3.渗排一体化设施

渗排一体化设施一般设置在绿地中,兼有雨水输送及雨水下渗的功能设施,雨水在渗排系统中的排出过程中有一部分下渗至地下。

4.地下建筑顶面滤水层

目前,昆明大多住宅小区、商业项目均设置地下车库,一般地下建筑顶面与覆土之间都设有渗排设施,可将屋面雨水经渗透式雨水井引入地下建筑顶面与覆土之间的滤水层进行入渗调蓄储存,渗透式雨水井等设施须直接与滤水层连接。

5.模块水池

采用PP材质,是雨水储存净化或入渗的主要设施,可配沉砂及净化系统。根据工程需要包裹防渗不透水和入渗透水的土工布,以满足储存雨水或入渗回补的要求。塑料模块同时内壁比较光滑,不易附着杂质,有利于保证水质稳定。

(二)海绵型建筑与小区项目工程实例

万和花园位于昆明市滇池国家旅游度假区,项目净用地面积为78458.19平方米,建筑物占地面积为15605.28平方米,硬化路面面积为27468.27平方米,绿地面积为35384.64平方米,建筑用途为住宅楼、社区服务用房、生鲜超市、商业及相关配套设施等。按照《昆明市城市雨水收集利用的规定》和海绵城市建设的要求,该项目须同期配套建设海绵设施,主要采用入渗回补和景观调蓄相结合的方式综合利用雨水。

1.海绵设施规模计算

根据《昆明市城市雨水收集利用的规定》的规定,本项目海绵设施日设计规模计算如下:

W=10-3×b×(A1×a1+ A2×a2)

W——雨水收集设施设计规模,m3 ;

b——昆明市日设计降雨厚度,取25.5mm;

a1——硬化屋顶及路面的雨量径流系数,取0.8;

a2——绿地雨量径流系数,取0.15。

A1——硬化屋顶和路面的汇水面积,m2;本项目取43073.55m2;

A2——绿地的汇水面积,m2;本项目取35384.64 m2。

项目区海绵设施总规模为W=1014 m3

2.海绵设施设计思路

屋面雨水一部分通过屋面雨落管、散水井引入周边的下凹式绿地进行入渗,另一部分雨水则经管网系统收集、传输,经沉淀后,进入景观水池进行调蓄;项目区部分人行便道设置为渗透铺装地面使雨水能入渗回补,其他硬化路面的雨水则就近进入周边的下凹式绿地,同时在道路两边的绿化带之下设置渗排一体化系统以达到充分渗透的目的。其工艺流程见图1。

图 1 工艺流程图

3.采用的海绵设施

(1)下凹式绿地

道路周边的绿地设置为下凹绿地,使硬化路面的雨水可经过绿地调蓄入渗。下凹式绿地低于路面5-10厘米,下凹绿地内的雨水口顶面高于绿地4-6厘米。下凹式绿地内设置应急雨水排放设施,当雨水降雨量超过下凹式绿地雨水容纳量时,多余的雨水进入渗排一体化系统最终收集进入相应的景观水池,若绿地中未设置渗排一体化系统,则通过雨水应急排放设施就近排放到附近的雨水管道。

(2)渗透铺装

部分人行、非机动车通行的硬质地面、广场及停车场设置成透水性铺装地面,加强雨水入渗,减少雨水的地表径流。

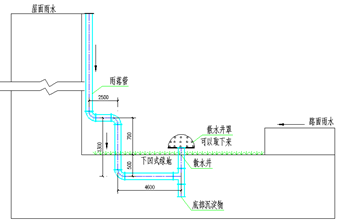

(3)屋面雨水收集入渗设施

图 2 屋面雨水收集入渗示意图

屋面雨水经雨水斗、雨落管收集后通过屋面散水井引入下凹式绿地进行入渗回补,示意图见下图:

(4)渗排一体化系统

渗排一体化系统主要由渗透检查井、渗透管网管组成。主要设置于绿化带下,渗透检查井的设置间距为20-30米,渗透排水管采用HDPE熟料排水管,开孔率不小于15%,最小管径300毫米,排水能力按满足雨水排放流量设计,管网末端设置检查井及排水管,排水管连接到雨水管网。

四、结语

昆明在雨水低影响开发利用方面具有了良好的管理政策、技术标准与工程实践基础,并取得了一些成绩,但是距离全面建成海绵城市还有一定差距,需要逐步转变城市开发建设理念,在城市开发建设的各个环节贯彻落实低影响开发理念,需要各部门齐心协力、齐抓共管,也需要全社会的共同参与。