本文为原创,可在署名“杨建荣 和春香 杨智刚”和转自“昆明市水利学会”的前提下转载,否则视为侵权!

关键词:弯道急流 冲击波 斜底槛 溢洪道

斜底槛对溢洪道泄槽弯道段急流冲击波影响的探讨

1、引言

在众多的中小型病险水库进行除险加固处理时,都牵扯到溢洪道的改扩建和工程加固,尤其是对带有弯道的溢洪道进行改扩建技术要求更高。溢洪道的控制堰一般连接陡坡泄槽,为使陡槽内水流平顺,平面上陡槽以等宽直线布置为佳,但受地形、地质条件的限制,或由于技术经济方面的考虑,有时泄槽不得不包括收缩段、扩散段乃至弯段,亦即急流段边墙要转折,这就导致冲击波(斜向波)的产生,就水工设计角度而言,冲击波如果难以完全消除的话,应以尽量好的边墙转折形态来消减冲击波的不利影响。

水的自然力对溢洪道的作用因素较为复杂,弯道水流有其特殊而复杂的水力特性,急流控制理论还处于发展阶段,用其控制弯道水力特性[1]的合理且可行的技术措施指导泄水建筑物,对于已建成的带有弯道的溢洪道在改、扩建时,采取简单有效的工程措施消减弯道急流冲击波的影响,对水库及溢洪道的安全运行至关重要。

2、基础理论

弯段急流流态由于连续转折的边墙,不仅因受离心力作用导致断面外侧水深加大,内侧水深减小,而且因边墙迫使水流转向,产生冲击波,从而无论沿纵向或横向都有水深的剧烈起伏,消除这种扰动图形的基本方法,第一种方法是施加一个外力,使它同时作用在所有的流线上,以使水流的平衡不受干扰;第二种方法是在曲线的起点和终点,仔细地引入另一种干扰图形。在实际运用中有渠底超高法、弯曲导流墙法、复曲线法、渠底扇形抬高法、斜底槛等,针对具体工程中如何改善溢洪道弯道水流流态问题,选择一种或几种技术措施相结合的方式,经多年工程经验总结,斜底槛法能改善溢洪道弯道水流流态的经济、合理且可行的工程措施。

斜底槛法是利用干扰处理的原理来消减冲击波所造成的水流扰动[2],它的作用是使渠道底层的水流改变方向,再由动量交换的机械作用很快的平均传到整个横断面上去,整个水流旋转的平均角度可以用动量守衡的原理求出速度的最后侧向分量来计算,计算公式为:

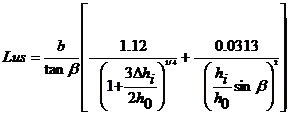

![]()

(2.1)

![]()

为流向变角,即斜底槛下游水流方向与水流中心线的夹角;d为斜底槛高;h为水深;α为底槛对渠道中心线的夹角。

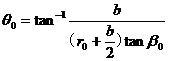

斜底槛的位置为:

(2.2)

式中:Lus为斜底槛靠近主曲线的一端到弯道起点的距离;hi为斜底槛引起的扰动在内的水深;h0为正常水深;△h=hi-h0;β为波角。

斜底槛的影响总的结果可以近似地有水流作用于坎上的侧力来计算 [3]。在兴建或改扩建溢洪道时,由于地形等的限制,溢洪道弯道泄槽段泄水时将出现急流冲击波,在实际运用中,由于斜底槛法布置简单,组合方式灵活,易于施工,工程造价低,是其首选。

具体运用时,需要确定斜底槛合理的布置、尺寸以及位置。

3、实例

云南省昆明市晋宁区红旗水库是一座小(2)型病险水库,始建于1956年,水库径流面积5.45 Km2,径流区属长江流域金沙江水系普渡河左岸三级支流,库容71.48万m3,防洪库容25.47万m3,兴利库容46.01万m3,死库容1.73万m3,其功能以灌溉、防洪为主,并兼顾下游城镇供水。枢纽工程由大坝、输水低涵及溢洪道等建筑物组成,大坝为均质土坝,坝顶高程1942.0m,主坝最大坝高34.5m,坝轴线长260.0m。

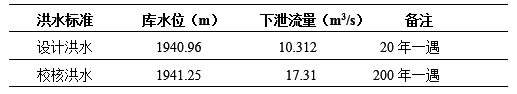

校核洪水位:1941.25m

设计洪水位:1940.96m

正常蓄水位:1939.60m

死水位:1932.00m

表3-1 溢洪道流量及特征水位

3.1 基本情况3.1.1 地形地质条件

工程区属浅切割的脊状低山~丘陵地形,为构造侵蚀、剥蚀地貌,两岸坡下部多为全~强风化玄武岩,岩体多破碎,物理力学指标较低,水库岸坡位置较高处部分基岩出露,玄武岩流面(岩体主结构面)走向150°~170°,倾角25°~30°,倾向左岸偏下游,与库岸地形构成一定交角,除局部发育小规模坍滑体外,岸坡无滑坡、泥石流等规模较大的不良物理地质现象发育,库岸现状稳定。

溢洪道基础为二叠系上统峨眉山玄武岩(P2β)强风化砂岩上,强风化层埋藏较浅,砂岩力学强度较高,开挖边坡稳定,工程地质条件较好,地层岩性单一,出露为中元古界昆阳群黑山头组(Pt2hs)泥质板岩、粉砂质板岩,基岩节理裂隙及风化裂隙发育。

3.1.2 溢洪道布置

原溢洪道位于右岸坝肩,断面形式为宽顶堰(b =1.8m),底板高程1939.60m,断面尺寸小,进口淤堵,无消力设施,年久失修不能正常泄洪。

改扩建溢洪道在原溢洪道位置进行布置,在不改变溢洪道弯道段原布置轴线的前提下,采取最简单有效、施工容易的工程措施——斜底槛方法,通过不同的斜底槛布置、尺寸,来研究最合理的方案。根据溢洪道设计资料,从调洪计算结果分析,选择溢洪道宽度为3.5m的宽顶堰, 防洪调度方式为以正常蓄水位为限制起调水位,水位超过溢洪道进口底板高程后自由下泄。

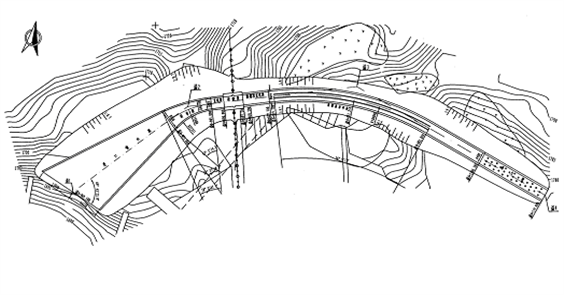

本次改扩建溢洪道全长210.36m,20年一遇设计洪水时,下泄流量为10.312m3/s,200年一遇校核洪水时,下泄流量为17.31m3/s。溢洪道由进口段、控制段、泄槽段、消力池及出口明渠段组成。溢洪道位于大坝坝右岸山体的垭口处,为避免高边坡开挖,以及陡槽段受滑坡体的影响,需在陡槽设置弯道。其布置方案为:0-29.50~0+0.00为进口段;0+0.00~0+05.00为控制段(驼峰堰),宽度B=3.5m;0+05.0~0+201.36为泄槽段(其中0+05.0~0+20.70为泄槽直线段,i=1.18,0+20.70~0+123.80为泄槽转弯段,i=2.11,0+123.80~0+181.36为泄槽直线段,i=4.11)泄槽转弯段净宽B=3.0m,弯道半径r0=80m,转角Φ=36°9′15″);0+181.36~0+195.36为消力池,0+195.36~0+210.36为出水渠段,最终将洪水安全引入河道。进口段采用浆砌石结构,控制段至消力池采用C20钢筋混凝土矩形断面,结合部设齿墙并设锚筋,消力池底板设φ50mm的排水管。(见图3-1)

图3-1 红旗水库溢洪道平面布置图

3.3.方案

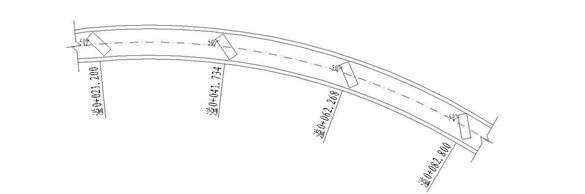

在溢洪道弯道陡槽段内共布置四道斜底槛,分别于桩号0+021.200,0+041.734, 0+062.268, 0+082.800处,斜底槛对渠道中心线的夹角为50°,斜底槛厚度变为0.13m。具体布置见图3-2。

图3-2 斜底槛平面布置图

3.3.1水流流态分析

由于在弯道泄槽段布置了四道斜底槛,角度改为50°, 而厚度变为0.13m,从现场试验看,这种布置明显改善了水流流态,左右岸水深差小,但相比方案三,效果不太明显,且水流经过第四道槛时有部分水花溅出。

水流从陡槽段进口进入后,由于重力及离心力的作用,以及斜底槛的阻挡,出现以下现象:a.对于右岸(凹岸),桩号0+021.000处水面开始降低;桩号0+041.734处水深最小,为0.58m;水流在此处开始挑射,射程10.88m,水深最高处为1.05m;在桩号0+041.734处形成第二次挑射,此处水深最小为0.51m,射程11.84m,水深最高处位于0+62.268;在桩号0+082.800处形成第三次挑射,射程14.56m,此处水深最深为1.23m。

b.对于左岸(凸岸),在桩号0+019.795处,水深最大,最大值为0.96m;在桩号0+042.330处,水深最小,最小值为0.71m;在桩号0+070.705处水流撞击边墙,全长11.68m,最大水深为1.14m,最小水深为0.62m;在桩号0+083.880开始挑射,射程19.20m,水深最高处为0.72m。

3.3.2水面线分析

水流从陡槽进口进入陡槽转弯段后左岸水深逐渐比右岸水深大,但左右水深差值不大,左右水差值最大处在陡槽弯道1/4处,差值仅为0.91m;水流横向跟纵向水深变化都比较均匀。

3.3.3流速分析

水流由于重力影响,势能转化为动能,水流流速在整个泄槽内是逐渐增大的,但是①在弯道泄槽段内流速变化较均匀;②整个泄槽内流速比原设计方案流速都大。

3.3.4消力池

a.在消力池进口横断面上靠近边墙的左右水深差仅为0.34m,振幅也有所减小,靠近左右边墙水流流速左右岸差别比较大,为3.91m/s。

b. 消力池进口平均流速为7.44m/s,由于斜底槛具有消能作用,进口流速明显比原设计方案的小得多,在消力池出口流速为0.79m/s,消力池的消能力为89.38%。

3.3 斜底槛尺寸确定3.3.1斜底槛对渠道中心线的夹角的确定

由![]() 式可知(

式可知(![]() 为底槛对渠道中心线的夹角),在理论上当

为底槛对渠道中心线的夹角),在理论上当![]() =45°时,底槛具有最大的效率,而前人试验表明,在

=45°时,底槛具有最大的效率,而前人试验表明,在![]() =50°时,斜底槛的导流效果最为显著[3]。为了寻找合适的夹角以此来使斜底槛的消减冲击波效果达到最好,采用两个夹角试算,分别是

=50°时,斜底槛的导流效果最为显著[3]。为了寻找合适的夹角以此来使斜底槛的消减冲击波效果达到最好,采用两个夹角试算,分别是![]() =45°、

=45°、![]() =50°。

=50°。

3.3.2斜底槛槛高的确定

对于由底槛所产生的反扰动大小的控制条件,克钠普[4] (Kanpp)认为应该考虑为与复曲线上游段和下游段所产生的反扰动大小的控制条件一样,![]() (公式2.1)应该等于主曲线半波长中心角的一半,即

(公式2.1)应该等于主曲线半波长中心角的一半,即

![]() (3-1)

(3-1)

上式中的![]() 由下式决定

由下式决定

(3-2)

(3-2)

对于波角用下式计算

![]() (3-3)

(3-3)

式(3-1)、(3-2)和(3-3)中的符号意义同前。

将各种参数代入公式(3-1)、(3-2)、(3-3)和(2-2)中联解,我们可以得到:

当 a=45°时,d=0.148 m;a=50°时,d=0.150 m;

根据以上的计算,对斜底槛高度进行适当修正后,结合溢洪道的断面形状和来流情况,取斜底槛高为d=0.15 m,斜底槛横断面采用矩形断面。

3.3.3斜底槛长度的确定

根据工程经验及相关资料,我们选取斜底槛长4.00m。

3.4.施工

3.4.1溢洪道基础开挖

溢洪道的基础开挖工作是整个施工过程的基础,必须严格按照施工流程图和设计规范来进行, 应根据施工安全、机械性能等要求, 合理地设计梯段的高差, 对于槽挖部分掌子面的宽度要根据工程的实际情况设计,对于永久边坡以及垂直、倾斜、水平的基建面,保证开挖面以下和以外基岩状态完好,做好基础开挖及边坡支护工作。对于边坡的开挖要严格遵照从上到下的顺序进行, 在作业工程中, 施工人员必须眼观六路、耳听八方, 观察周围情况的变化, 及时地做好坡面加固以及危石清理工作。

由于溢洪道开挖工程量大, 边坡高, 作业面窄, 因此, 在施工的过程中必须对施工现场进行严格的管控, 保证施工现场设备机械的安全以及施工人员的人身安全。如果在施工中遇到不良地质, 施工人员需要在第一时间与设计人员和监理人员联系, 看是否需要更改设计方案, 并在监理人员的全程监控下开展锚喷支护工作, 以便保证溢洪道边坡的稳定性。

3.4.2溢洪道混凝土施工要点

一般情况下, 水库溢洪道混凝土施工工程施工的顺序要按照进水渠挡墙施工、陡槽边墙(底板)、溢流堰体、交通桥(检修桥)的施工顺序来进行, 对于每一个单元的施工要严格按照清基、验收、预埋、支模、安装止水、绑扎钢筋、浇筑准备、浇筑、养护和拆模的流程进行。混凝土施工需要由专门的拌合站进行拌制, 出料后,需要由运输车运输至浇筑点, 用于浇筑的模板必须使用特制的模板。钢筋则在加工成型后由汽车运至施工现场, 对于钢筋的安装必须要按照规范流程来进行。混凝土施工则使用平板式振捣器和插入式振捣器进行振捣, 振捣工作采取分层进行的方式层与层间隔浇筑时间要控制在混凝土施工的初凝时间。在混凝土施工浇筑完成的12h 之内, 需要对其进行洒水和覆盖处理, 如果在冬季气温较低的情况下施工, 则需要覆盖好草袋, 混凝土施工试块的制作必须严格地按照规范来进行, 在制作完成后要进行养护和强度试压,从而保证施工的质量。

4 结语

4.1结论

急流弯道水流既具有弯道水流特性又具有高速水流特点,双重因素迭加使水流流态恶劣,只要选择最佳的斜底槛体型和合理的布置方式就可以获得较优的消减冲击波效果[5]。在弯道内布置四道斜底槛布置方案,底槛与弯道纵轴线夹角为50°时,经工程实践,这种布置明显改善了水流流态,左右岸水深差小,消能效果也好。斜底槛对水流具有很好的导向性,同时也使流速分布更为均匀。

在施工允许情况下,斜底槛薄比厚好,将斜底槛上部做成流线型将更加改善水流流态,且能减小气蚀现象。

4.2存在的问题及建议

本文针对红旗水库溢洪道泄槽弯道布置四道斜底槛探讨研究急流冲击波的影响,具有一定的局限性,在使用斜底槛消减急流冲击波的影响时应注意以下几点:

1、弯道水流特性复杂,影响因素较多,在有条件时应对不同转角、半径、底坡、边坡系数等诸多影响因素进行系统研究,以期成果更具普遍性;

2、在高速水流和大的水深中斜底槛背水一侧可能会出现气穴现象,气穴虽有增加斜底槛的效率的趋势,但它也可能会对斜底槛造成空蚀损坏;

3、对于利用斜底槛来消除急流冲击波,我们采用的底槛是矩形断面直线条的,对于其他体型的底槛,如矩形断面曲线形底槛、三角形底槛等,我们没有对比模型试验研究,这些有待于今后进一步的试验研究。

参考文献:

[1] 张领护.溢洪道弯道急流冲击波消减技术措施研究[D].西北农林科技大学,2004.21-22.

[2]克纳普(R.T.Knapp)等.急流渠道曲线段的设计[J].高速水流论文丛,第一辑第二册,科学出版社,1958.

[3]Л.И.维索茨基,溢洪道急流控制(赵秀雯译)[J].水利部西北水利科学研究所,1972.

[4]田嘉宁.急流弯道水力特性试验研究[J].陕西水力发电,2000(1)。

[5] 张领护.溢洪道弯道急流冲击波消减技术措施研究[D].西北农林科技大学,2004.21-22.

[6]刘韩生,倪汉根.急流冲击波简化式[J].水利学报,1999 (6).

作者简介:杨建荣(1978—),男,云南武定人,工学硕士,水利工程师,主要从事水利工程质量监管与水工结构设计工作。E-mail:549917569@qq.com,手机:18213086578,通讯地址:昆明市晋宁区昆阳街65号区水务(滇池管理)局,邮编:650600。