本文为原创,可在署名“任岩”和转自“昆明市水利学会”的前提下转载,否则视为侵权!

关键词:多层地下水 越层渗流 防渗影响 北大营水库

浅析多层地下水对防渗底界的影响

一、绪言

多层地下水作为一种特殊的地下水存在方式有着独特的越层渗流方式,而其越层渗流的情况是防渗工程中底界确定的重要因素。本文主要以通过分析多层地下水的成因及其越层渗流情况来推测其对防渗底界确定的影响。

二、成因及分布

地下水在含水层中流动时,若遇到了两个(或两个以上)含水层中间夹一弱透水层(相对隔水层)时,可能会发生地下水分层在两个(或多个)含水层间流动的情况。由于相对隔水层的隔绝,在两个(或多个)含水层间流动的地下水相对独立,拥有独立的水力体系。这种情况就称之为双(多)层地下水。

以云南省昆明市寻甸县北大营水库为例,北大营水库在地质勘探期间,其ZK3、ZK5、ZK6、ZK7共4个孔发现有两层地下水分布的情况。两层地下水均分布于寒武系中统陡坡寺组强风化含砂泥质白云岩中,而两层含砂泥质白云岩中间夹一层紫红色强风化泥岩。而两层含砂泥质白云岩的渗透系数大于中间的泥岩夹层,以ZK6为例,上层含砂泥质白云岩层渗透系数为q=61,中间泥岩层渗透系数为q=25,下部含砂泥质白云岩层渗透系数为q=50,其形成了两层含水层夹一层相对隔水层的情况。而在同一轴线上夹于ZK3、ZK5之间的ZK4钻孔并未揭露出泥岩夹层,仅有一层含砂泥质白云岩,同时并未发现双层地下水的情况,仅见一层地下水。

由于多层地下水的形成主要决定性因素是含水层与相对隔水层夹层,因此在泥盆系中统海口组,奥陶系下统红石崖组、汤池组,寒武系中统陡坡寺组、下统沧浪铺租,震旦系上统南沱组、下统澄江组等存在以砂岩为主,夹泥、页岩的地层中均有可能出现多层地下水。而这些地层在昆明周边的普吉、杨宗、澄江、禄劝、嵩明等区域均有分布。因此若能了解多层地下水对防渗的影响情况,对今后在这些区域中遇到这类情况时能起到指导性的作用。

三、多层地下水之间的渗流情况

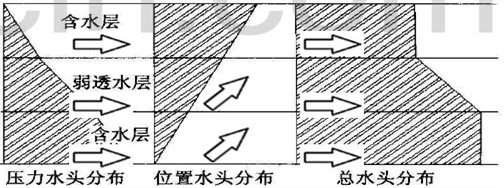

多层地下水之间的渗流情况主要与相对隔水层的隔水性以及层间水头压力有关,一般来说可简化分为三种情况。当两个含水层之间夹一弱透水层(相对隔水层)时,上下含水层由于水头差异,就会产生透过弱透水层的越层渗流。在含水层中,地下水的渗流方向主要是水平方向,即使在有越流的情况下,其垂直方向的越流流速及流量与水平方向的渗流相比也是非常小的;而在两个含水层之间的弱透水层中,地下水的渗流方向主要是垂直方向。因此在含水层中,同一平面位置上,上下各点的水头相同。而在弱透水层中,由于沿垂直方向的渗流水头损失,同一平面位置上,上下各点的水头不相同,其水头分布有其上下两个含水层的水头决定。一种情况是上层水头高,上层水补给下层水,地下水由上向下渗流过程中,水头逐渐降低,地下水受大气降水补给的平原地区一般如此。其水头分布见图1。

图1

下层水头高,下层水补给上层水,此时弱透水层中水头分布与上述情况相反。这种情况在自流盆地中常见。其水头分布见图2。

图2

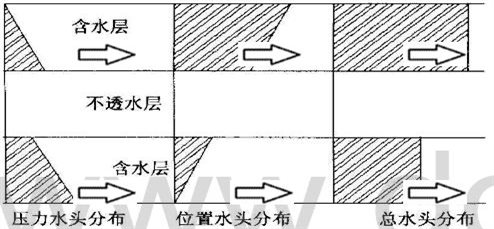

含水层之间隔水层完全不透水时,不存在越层渗透,隔水层中不存在水压力,上下两含水层完全独立,没有水力联系。其水头分布见图3。

图3

四、渗流情况对防渗底界的影响

多层地下水的渗流情况分为三类,其对防渗底界确定的影响也不相同。现分述如下:

1、当上层水头高,上层水补给下层水,地下水由上向下渗流,在确定防渗底界时应考虑防止地下水从上层向下层渗流,防渗的底界应在参照防渗标准的情况下,考虑位于下层地下水以下,杜绝地下水从上向下渗流造成防渗效果未达到预期的情况。

2、当下层水头高,下层水补给上层水,地下水由下向上渗流,在确定防渗底界时可以不用考虑地下水从上层向下层渗流的可能,防渗的底界参照防渗标准确定即可。但由于地下水存在水头差,有由下向上渗流的情况,在进行防渗时应考虑地下水返涌对防渗工程的影响,并通过必要的工程措施来防止地下水返涌对防渗工程的破坏。

3、当含水层之间隔水层完全不透水时,由于不存在越层渗透,隔水层中不存在水压力,上下两含水层完全独立,没有水力联系。因此防渗的底界参照防渗标准确定即可。

以寻甸县北大营水库为例,北大营水库含水层之间的隔水层透水率q=17~29Lu,并不满足完全不透水的条件,因此其渗流情况不为第三种含水层之间隔水层完全不透水的情况。现分析北大营上下含水层的水头情况。

北大营水库在地质勘探期间,其ZK3、ZK5、ZK6、ZK7共4个孔发现有两层地下水分布的情况。通过地表测绘及对水库工程区附近的泉水溢出点的踏勘,北大营水库下层含水层并不存在水头抬高的情况,即上层含水层水头高于下层含水层水头,上层水补给下层水,水库区地下水由上向下渗流。因此在确定北大营水库防渗底界时为防止地下水从上层含水层向下层含水层渗流,防渗的底界在参照防渗标准的情况下,考虑加深至下层地下水位以下,即以ZK2—ZK3—ZK4—ZK5—ZK6孔深37.80m—34.88m—37.00m—47.56m—65.60m(相应高程2018.54m—2004.18m—2000.05m—1997.25m—1996.86m)为底界,以杜绝地下水从上向下渗流造成防渗效果未达到预期的情况。

五、结论及建议

1、在对可能存在多层地下水分布的区域进行地质勘探时,应多留意是否存在多层地下水。在发现多层地下水后,分析其渗流情况并相应的调整防渗底界及防渗工程的处理措施。

2、建议北大营水库防渗底界在参照防渗标准的情况下,考虑加深至下层地下水位以下。即ZK3、ZK5、ZK6孔分别加深至34.88m,47.56m,65.60m(相应高程2004.18m,1997.25m,1996.86m)。

六、参考文献

[1]《昆明市寻甸县北大营水库可行性研究报告》. 昆明:昆明水力水电勘测设计研究院,2016.

[2] 《水力学》. 北京:中国建筑工业出版社,2006.

[3] 《工程地质手册》. 北京:中国建筑工业出版社,2007.

[4] 周载阳.《多层地下水的水头分布》. 北京:岩土工程技术,2003年02期.

[5] 《岩土工程勘察规范》(GB50021—2001). 北京:中国建筑工业出版社.

[6]《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》(SL62—2014). 北京:中国水利水电出版社.