本文为原创,可在署名“罗凤”和转自“昆明市水利学会”的前提下转载,否则视为侵权!

关键词:永久性渗漏 渗漏分析 构造分析 节理 裂隙

寻甸县北大营水库库岸渗漏的勘察分析

1 前言

水库渗漏是指水库蓄水后,库水沿岩石孔隙、裂隙、断层、溶洞等向库岸分水岭外的沟谷低地渗漏,致使水库减低效益、削弱水库调节径流的能力,甚至导致水库蓄水失效。是水库蓄水后的主要工程地质问题之一,也是水库工程蓄水安全的重点研究问题。

水库渗漏的类型主要分为暂时性渗漏和永久性渗漏两种。其中,暂时性渗漏指水库蓄水初期,库水渗入库水位以下不与库外相通的岩土体中未饱和的孔隙、裂隙和洞穴等,使之饱和而出现的库水渗漏现象。对水库蓄水初期可能会造成一定的影响,但对水库永久蓄水和正常运行没有威胁;而永久性渗漏是指库水沿岩(土)体或者构造裂隙流向库外的邻谷、洼地或坝下游而产生的渗漏现场。这种渗漏是长期的,对水库造成的危害性极大。因此,应对永久性渗漏进行重点勘察,查明水库地下水的运动规律,确定水库蓄水后库水渗漏的规律及渗漏量大小,以利于在设计施工阶段有针对性的对渗漏通道进行封堵,保证水库的蓄水安全。

本文结合寻甸县北大营水库的工程实例来阐述对水库渗漏的勘察分析。寻甸县北大营水库为拟建的小一型水库工程。在针对拟建的北大营水库进行前期勘察中,发现该拟建水库存在右岸地下水位低于河床地下水位,地下水总体向右岸渗流的情况。水库存在蓄水后发生永久性渗漏的可能。因此,需针对水库发生库岸渗漏进行重点勘察分析。

2 工程概况

拟建北大营水库位于昆明市寻甸县河口镇北大营村委会十八车村北西部的塌鼻子龙河上,水库控制径流面积5.89km2,主河道长3.76km,主河道平均比降18.4‰;水库设计正常蓄水位为2056.49m,设计总库容为141万m3之小(一)型水库。

2.1 库区地质概况

拟建北大营水库库区地势总体西高东低。库区主河流为走向北北东。库区河谷大部分呈“U”形谷、谷地开阔,部分呈“V”形谷、谷地陡峭。水库所在河谷两侧地形较平缓,由于河流的下切侵蚀作用,河床两侧形成高差约3m的Ⅰ级阶地。库区为中低山地形,库区北东、南东侧山顶主要为残留高原地貌,总体为构造侵蚀溶蚀地貌。

库区出露地层主要为寒武系中统陡坡寺组(∈2d)、双龙潭组(∈2s),志留系上统关底组(S3g),上第三系上新统茨营组(N2C)及第四系地层。

库区处于地质构造较发育的地区,受区域构造影响较大。库区位于库外三条断层切割形成的断块内,造成库区岩石较为破碎。库区内小规模褶曲构造较为发育,岩层产状变化大,岩体风化深度较大,岩层节理、裂隙发育。

库区地下水受大气降水的补给,地下水以风化裂隙水为主,岩溶水、孔隙水次之。在碎屑岩分布区,地下水以风化裂隙水为主,地下水大部分地区与地表水分水岭基本一致。地下水自高处向低处运移至相对隔水层后,并于沟谷或低洼处呈小泉或散浸等形式溢出地表,沿沟谷迳流于水库汇集。在碳酸盐岩分布区,地下水以岩溶水为主。地下水总体由西向东、南向北运移,于低凹处呈泉水出露,沿沟谷迳流,最终也向牛栏江排泄。

2.2库区渗漏分析

库盆主要分布寒武系中统陡坡寺组(∈2d)之薄层状粉砂质页岩与含砂泥质白云岩互层,及上第三系上新统茨营组(N2c)之半固结灰色粘土岩,细粒长石石英砂岩夹砂岩及褐煤层,地表为第四系残坡积层(Q4edl)与冲洪积层(Q4apl)覆盖,深部微风化-新鲜的岩体构成良好的相对隔水层。地层中的岩溶层受区域构造影响,层间溶隙发育,局部地区地表分水岭与地下分水岭不完全一致。

2.2.1水库的空间分布

库盆西部、南西部、南部为水库的径流区。地表分水岭以外有分布于水库北西部的花沟水库、南西部临谷的乌龙潭水库、南部临谷的小碗冲水库、南东部临谷的小坝水库、北部临谷的老北大营水库,其水库坝顶高程与拟建水库坝顶高程关系见表1。由表可见,花沟水库、乌龙潭水库、小坝水库、老北大营水库坝顶高程均高于拟建水库坝顶高程,并高于拟建水库所在河谷河床高程,且以上水库均运行多年,均具备蓄水条件。说明拟建水库与临谷间均存在地下分水岭。小碗冲水库坝顶高程低于拟建水库坝顶高程,高于拟建水库所在河谷河床高程。小碗冲水库距拟建水库距离较长,地下水渗径较长。水库运行多年,不存在库盆渗漏问题。因此推断小碗冲水库所在临谷于拟建水库间存在地下分水岭,库水不会南部临谷渗漏。

表1 拟建水库与周围水库坝顶高程关系一览表

水库名称 | 位于拟建水库方位 | 距拟建水库枢纽距离(Km) | 坝顶高程(Km) | 与拟建水库坝顶高差(m) | 与拟建水库河床差(m) | 备注 |

小坝水库 | 南东 | 3.35 | 2096.8 | 37.8 | 64.65 | 拟建水库坝顶高程:2059.00m;枢纽河床高程:2032.15m。 |

小碗冲水库 | 南(南南西) | 5.49 | 2047.2 | -11.8 | 15.05 | |

乌龙潭水库 | 南西 | 4.59 | 2083.8 | 24.8 | 51.65 | |

花沟水库 | 北西 | 2.85 | 2076.7 | 17.7 | 44.55 | |

老北大营水库 | 北(北北西) | 1.64 | 2070.4 | 11.4 | 38.25 |

2.2.2库区构造分析

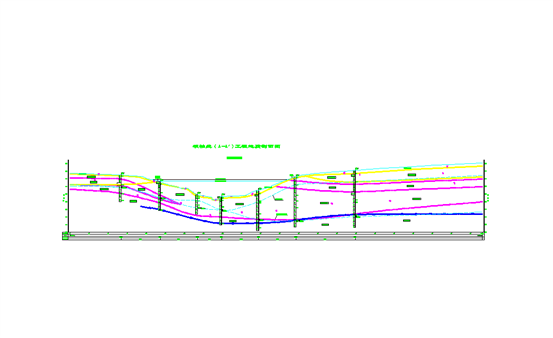

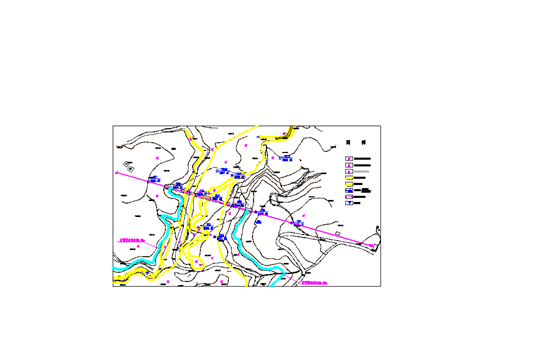

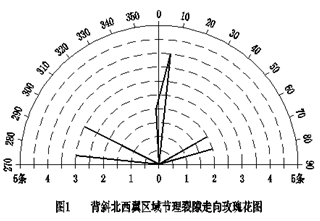

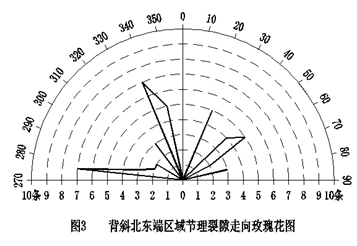

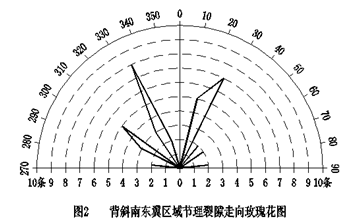

针对枢纽区地下水、地表泉点及地表水分布情况,对于塌鼻子龙河两岸、右侧临谷梅子箐进行详细的工程地质测绘。根据构造影响区域,将工程区以北大营背斜轴线为界,分为背斜北西翼区域即枢纽区一带,背斜南东翼区域和背斜北东端区域。经过节理裂隙统计并分区域绘制节理玫瑰花图。以上3个区域的节理玫瑰花图见图1、图2及图3。

由图1可见,在枢纽区及库区主要发育的节理走向北北东向,地下水主要沿层面走向及节理面走向线渗流。由于右坝肩下游河谷向北东方向转弯,节理走向横切右坝肩与下游河湾连通,因此推断右岸地下水低槽带为地下水沿节理裂隙面向下游渗漏形成。

由图2及图3可见,其主要节理裂隙走向为北北西及东偏北两组节理,次要节理裂隙走向为北北东方向。岩层层面及主要节理面引导地下水向北东方向渗流。而在右岸山体单薄的山脊部位,呈北北西方向的主要节理和北北东方向的次要节理与地下水的排泄基准面相交,在塌鼻子龙及梅子箐下游形成泉群。

2.2.3库区地下水分布情况

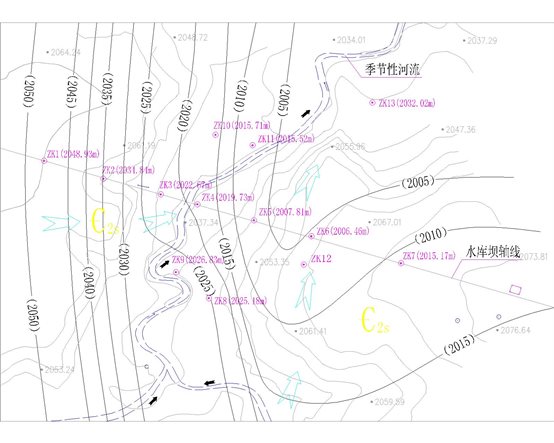

针对库盆东部(库盆右岸)进行详细地质勘察。根据库区布设的钻探,经坝拟建轴上ZK1~ZK7钻探揭露的地下水位观测。右岸地下水位埋藏较深,地下水位低于河水位,河谷悬托,右岸于ZK6附近存在地下水位低槽带。根据水文地质试验结果,右岸岩体透水率偏大,中等透水底界埋藏较深,潜水面位于中等透水底界附近。地下水潜水面等水位线见图5。

水库右岸存在低临谷,临谷谷底高程约1930~2000m。临谷内河流为季节性河流,河谷内分布有几处明显的泉点,S4泉点为临谷内高程1997m附近的泉点见图4,为泉群的最高出水点,属于下降泉,泉水点出水流量估测为0.02~0.03L/s,泉群出水量估测为0.3~0.5L/s。泉点出水口出露的基岩岩性为泥质白云岩。泉水出水点附近岩层产状为63°∠11°。岩石节理裂隙发育。S5泉点为临谷内高程1966.0m附近的泉点。属于下降泉,泉水点出水流量估测为1~3L/s,泉点出水口出露的基岩岩性为泥质白云岩。泉水出水点附近岩层产状为77°∠6°。岩石节理裂隙发育。

由于水库所在的塌鼻子龙河在与老北大营水库下游河流相交后转向南东方向,在水库右岸下游形成较大的河湾。塌鼻子龙在转向南东方向后,河谷深切,河谷高程约1930~2000m。河谷内河流为季节性河流,谷内发育有泉群S6见图5,泉群分布高程在1944.0m附近,属于下降泉,泉点出水量估测为10~20L/s。泉点附近基岩出露,多为粉砂岩与厚层白云岩互层,白云岩层溶隙发育。根据观察,泉水出水点位于白云岩层内,岩层产状为70°∠11°。岩石节理裂隙发育。

图4S4泉点出水点 图5S6泉点出水点

由以上资料分析,泉水点为地下水溢出点。水库右岸山体大部分属于北大营背斜的南东翼,背斜属于一舒缓背斜,其岩层产状平缓,右岸山体分水岭及靠近山体一带岩层倾向南东方向。地下水主要顺着岩层面渗流。由于水库右岸临谷及塌鼻子龙河转向后对右岸山体形成深切,以上两段河谷高程远低于水库所在河谷段高程(2059~2033m),造成水库右岸地下水向临谷及河湾段溢出。而库区受区域构造影响较大,褶曲发育,岩石破碎,节理裂隙发育,造成库区岩层风化较强的特点。基岩层的白云岩层在地下水的作用下溶蚀发育,地下水易沿裂隙面及溶隙向临谷及河湾段渗流。

图5库区地下等水位线图

2.2.4库盆渗漏分析

根据工程地质测绘,左库岸冲沟内存在多处地下水溢出点,但左岸钻孔(ZK1、ZK2)揭露稳定水位较低。溢出的地下水推测为上层滞水沿层状弱透水夹层汇流并溢出地表。由左岸临谷分布的花沟水库及老北大营水库与拟建水库的地下水关系分析,库水不会向左岸临谷形成渗漏。而钻孔(ZK3~ZK13)发现,河床部位及右坝肩多处存在两层地下水位。库区存在上层水位与地下潜水面间的不饱水带,不饱水带多为中等透水层,推测为右岸分布的含砂泥质白云岩在构造及地下水作用下形成地下水溶隙通道,构成库区的渗漏通道。由钻探揭露,右岸上部地层存在呈层状的弱透水夹层,特别在钻孔揭穿一层紫红色泥岩夹层后,地下水位有明显下降。因此推测该弱透水层构成右岸上部隔水层,对地表渗水形成汇流作用,造成库岸存在两层水位的现象。由于受风化、构造褶曲等因素影响,河床部位岩石较破碎。河床部位基岩多为中等透水层,ZK4、ZK11无明显上层水位。而以上提到的紫红色泥岩夹层作为水位变化的标志层,推测为上部弱透水夹层的底板层位。但由于受构造影响,该层并非全部为弱透水,该层于ZK4、ZK6位置的渗透系数K=3.13×10-4cm/s、透水率q=25~57Lu,属中等透水。该层不连续分布于库区,ZK8、ZK9两个钻孔未揭露该层,其厚度变化较大,厚度在1.6~8.7m。根据库区所有钻孔揭露,库区的上部弱透水夹层多呈薄层状,且不连续分布于库区,对库盆蓄水起不到全面防渗作用,库盆仍存在渗漏问题。

2.2.5结论

根据以上分析,待水库蓄水后,水库存在库水沿层间裂隙及溶隙向下游、右岸低临谷产生渗漏的条件。河谷及水库右岸存在较为严重的坝基、绕坝及库岸渗漏问题,必须解决渗漏问题是水库蓄水成功的关键。在设计及施工过程中,对已发现的渗漏部位必须用土工膜、防渗帷幕等有效措施,以确保水库的蓄水安全。

参考文献:

[1]昆明市水利水电勘测设计研究院。昆明市寻甸县北大营水库工程可行性研究报告。昆明:昆明市水利水电勘测设计研究院,2016。

[2] 《工程地质手册》编委会。工程地质手册(第四版)。北京:中国建筑工业出版社,2007。

[3] 《水利水电工程地质手册》水利电力部水利水电规划设计院主编。水利电力出版社,1985年4月。

[4] 《水利水电工程岩溶勘察与处理》主编沈春勇。北京:水利水电出版社,2015年4月。

[5] 《水利水电工程地质勘察规范》(GB50487—2008)。北京:中国计划出版社,2009年8月。

[6] 《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)。北京:中国建筑出版社,2002年3月。